近年、犬でもデンタルケアを行うことが増えており、歯の健康についての意識も高まりつつあります。

歯のトラブルといえば、歯石や歯肉炎が有名ですが、他にも歯に関する疾患があるのをご存知でしょうか?

歯の痛みが生じる原因の1つとして破歯細胞性吸収病巣が挙げられます。

破歯細胞性吸収病巣は歯の一部が溶けてしまい、痛みが生じることもある疾患です。

今回の記事では破歯細胞性吸収病巣についてご紹介します。

愛犬の口のトラブルに心当たりのある方はぜひ最後までお読みいただき、参考にしてみてください。

| 📍 目次 ▼ 犬の破歯細胞性吸収病巣とは ▼ 破歯細胞性吸収病巣の症状 ▼ 破歯細胞性吸収病巣の診断方法は? ▼ 破歯細胞性吸収病巣はどのように治療する? ▼ 破歯細胞性吸収病巣の治療後のケア ▼ まとめ |

犬の破歯細胞性吸収病巣とは

破歯細胞性吸収病巣とは歯の表面や内部が徐々に溶けてしまう病気です。

破歯細胞性吸収病巣は猫で多いですが、犬でも発生します。

一見、人の虫歯に似ているように見えますが、まったく異なる疾患です。

虫歯は細菌が原因の疾患ですが、破歯細胞性吸収病巣は破歯細胞という自身の細胞が歯を溶かすことで病変が生じます。

破歯細胞性吸収病巣は進行性の病気であるため、放置してしまうと重症化する恐れがあります。

破歯細胞性吸収病巣の症状

破歯細胞性吸収病巣は初期段階ではほとんど症状がないことが多く、犬自身も痛みをあまり感じていないこともあります。

犬の口腔内はじっくり観察できないことも多いため、飼い主様も気づかないうちに進行してしまうことも多いです。

病気が進行すると以下のような症状がみられます。

- 口を痛がる、気にする

- 片方の歯でばかり噛む

- 食欲が低下する

- よだれが増える

これらの症状がみられた場合は早めに動物病院を受診し、歯科検査を受けましょう。

破歯細胞性吸収病巣の診断方法は?

破歯細胞性吸収病巣はレントゲン検査で診断を行います。

破歯細胞性吸収病巣は歯の内部から進行する病気であり、特に外側から病変を確認しにくい歯の根っこの部分で進行することが多いです。

そのため、破歯細胞性吸収病巣を肉眼のみで判断することは難しく、見逃されてしまうこともあります。

レントゲン検査では

- 病変の場所

- 進行の程度

- 他の歯への影響

を評価します。

レントゲン検査では歯の輪郭が不明瞭に見えたり、一部が黒っぽく見えることなどが特徴です。

特に歯科用レントゲンではより詳細に口腔内を評価することが可能です。

破歯細胞性吸収病巣はどのように治療する?

破歯細胞性吸収病巣のもっとも効果的な治療は抜歯です。

破歯細胞性吸収病巣は歯が進行性に溶けてしまうため、基本的に歯を温存することは難しいです。

まだ歯の痛みなどの症状がない場合は歯を温存し、経過観察をすることもありますが、定期的にモニタリングすることが重要になります。

抜歯後は痛みの要因が取り除かれ、多くの場合は症状の改善が期待できます。

破歯細胞性吸収病巣の治療後のケア

破歯細胞性吸収病巣の再発を防ぐためには治療後のデンタルケアが大切です。

破歯細胞性吸収病巣の1つの原因に歯周病などの口腔内のトラブルが挙げられます。

歯周病を未然に防ぐため、日常的に歯ブラシや歯磨きシートを用いたデンタルケアを行いましょう。

デンタルケアを日常的に行うことで口腔内の変化にも気づきやすくなることもメリットですね。

まとめ

破歯細胞性吸収病巣は飼い主様が気づかないうちに進行してしまうことが多い病気です。

定期的に歯をチェックすることで歯科疾患を早期に発見し、痛みが強くなる前に治療することができます。

当院では破歯細胞性吸収病巣の診断、治療を行っております。

愛犬の歯に関するトラブルでお困りの方はぜひ当院までお越しください。

神奈川県藤沢市湘南台の動物病院

サーカス動物病院

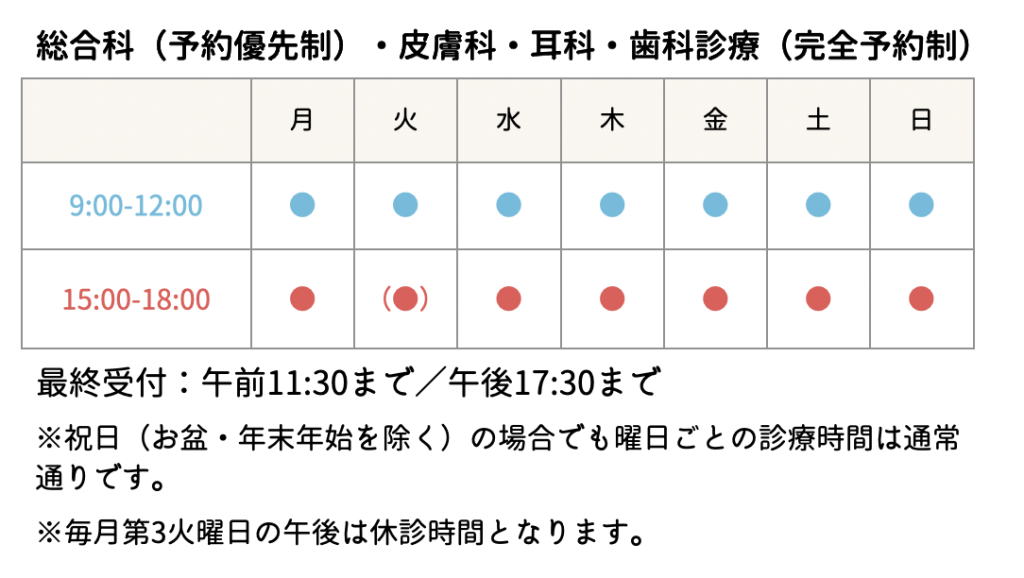

⏰ 診察時間

📞 電話番号

📱 WEB予約

💡 予約状況が確認でき、24時間いつでも受付可能なWEB予約がオススメです。