犬の歯原性嚢胞という病気を聞いたことはありますか?

漢字が多く難しい病気のように感じますよね。

歯原性嚢胞の「歯原性」は「歯が原因の」という意味で、「嚢胞」は「袋状に溜まった分泌液」という状態を指します。

犬では歯の発育に関連して、口腔内に中身が液体で満たされた出来物ができることがあります。

犬の口腔内の出来物というと悪性腫瘍じゃないかと不安に思う方も多いのではないでしょうか。

今回は犬の歯原性嚢胞について解説します。

犬を飼っている方はぜひ、最後まで読んでいただき愛犬の口の中の異常に対して早めに対処できるようにしておきましょう。

| 📍 目次 ▼ 歯原性嚢胞とは ▼ 歯原性嚢胞ができると… ▼ 歯原性嚢胞の治療 ▼ 歯原性嚢胞の予防 ▼ まとめ |

歯原性嚢胞とは

歯原性嚢胞とは、冒頭で述べたように歯が原因でできる袋状の液体貯留を指します。

歯原性嚢胞は口の中の出来物のように見えますが、腫瘍ではなく炎症により発生する液体が溜まったものです。

では、歯原性嚢胞はなぜできてしまうのでしょうか。

犬の歯原性嚢胞の原因は、本来生えてくるはずの永久歯が正常に生えてこなかった歯、埋伏歯であることがほとんどです。

埋伏歯があること自体は大きな問題がないことが多いのですが、埋伏歯を放置しておくと埋伏歯の構造の一部が炎症を起こすことがあります。

その炎症により滲出液が出るようになると、埋伏歯の先の部分を囲むように嚢胞ができる含歯性嚢胞を発症します。

犬の場合は歯原性嚢胞の中でも、この含歯性嚢胞がほとんどです。

歯原性嚢胞は、ボストンテリアやパグなどの短頭種で発症することが多いと言われています。

歯原性嚢胞ができると…

歯原性嚢胞は、歯茎の中に埋まっている埋伏歯が原因であることが多いです。

そのため、通常嚢胞は歯茎にできます。

歯茎に、表面が綺麗で丸い風船状の膨らみができることでご家族が気が付かれることが多いです。

嚢胞をさわることができれば、中に液体が入っている波動感を感じられることもあるでしょう。

歯原性嚢胞は、口の中を見られるのを嫌がる犬では発見が遅れてしまいがちです。

嚢胞が大きくなってくると

- 口を閉じたり食事の時に食べづらそうになる

- 涎の量が増える

- 顔が左右非対称になる

- 眼が飛び出てくる

- くしゃみや鼻水がでる

などの症状が出ることもあります。

通常、歯原性嚢胞は痛みは多くありませんが、感染症を併発していたりすると、痛みがでたり、嚢胞の色が青紫色っぽく変色することもあります。

歯原性嚢胞の治療

歯原性嚢胞の治療は、主に外科手術です。

全身麻酔をかけて、レントゲンで原因となっている埋伏歯の部位を確認し、埋伏歯と共に嚢胞を全て取り除くことが基本となります。

嚢胞の一部を取り残した場合再発することが多く、しっかり摘出することが重要です。

犬の歯原性嚢胞は、周囲の顎や顔の骨を吸収しながら大きくなっていきます。

そのため、大きくなるほど摘出範囲が広くなり、嚢胞の形も複雑化します。

つまり、治療が遅れるほど完全切除の難易度は上がってしまいます。

再発予防と犬の負担の軽減のためにも、早期発見と早期治療が重要です。

歯原性嚢胞の予防

歯原性嚢胞は、埋伏歯が原因のことがほとんどです。

犬の乳歯は、生後6〜8ヶ月で永久歯に生え変わり、永久歯は上下合わせて42本あるはずです。

生後6〜8ヶ月になっても歯の数が足りない場合や、乳歯が抜けない場合は、動物病院でしっかり診てもらいましょう。

口の中の診察を嫌がってしまう場合はレントゲンで埋伏歯がないか確認することも可能です。

埋伏歯がある場合は、避妊手術や去勢手術の時に一緒に抜歯することで歯原性嚢胞の発症を防ぐことができます。

抜歯しなかった場合は、嚢胞ができていないか注意深く経過観察をしていきましょう。

歯原性嚢胞は中高齢になってから発症することもあります。

中高齢になってからの手術や、嚢胞が大きくなってからの手術になると、手術や麻酔のリスクが上がり、犬の負担も大きくなってしまうため予防が重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は犬の歯原性嚢胞について解説しました。

犬の歯原性嚢胞は口腔内の出来物の中では比較的珍しい疾患ですが、動物病院では見ることのある病気です。

犬は口腔内を診られることを嫌がってしまうことが多いため、口腔内の疾患は重症化するまで気づかれないことも多いです。

嚢胞が大きくなると治療が複雑になってしまうため、愛犬に埋伏歯がある場合や、口腔内の観察がしっかりできない場合は特に、定期的に動物病院で診てもらうようにしましょう。

当院では、口腔内の外科手術にも力を入れております。

愛犬の口腔内のトラブルが大きくなってしまう前にぜひ一度ご相談ください。

神奈川県藤沢市湘南台の動物病院

サーカス動物病院

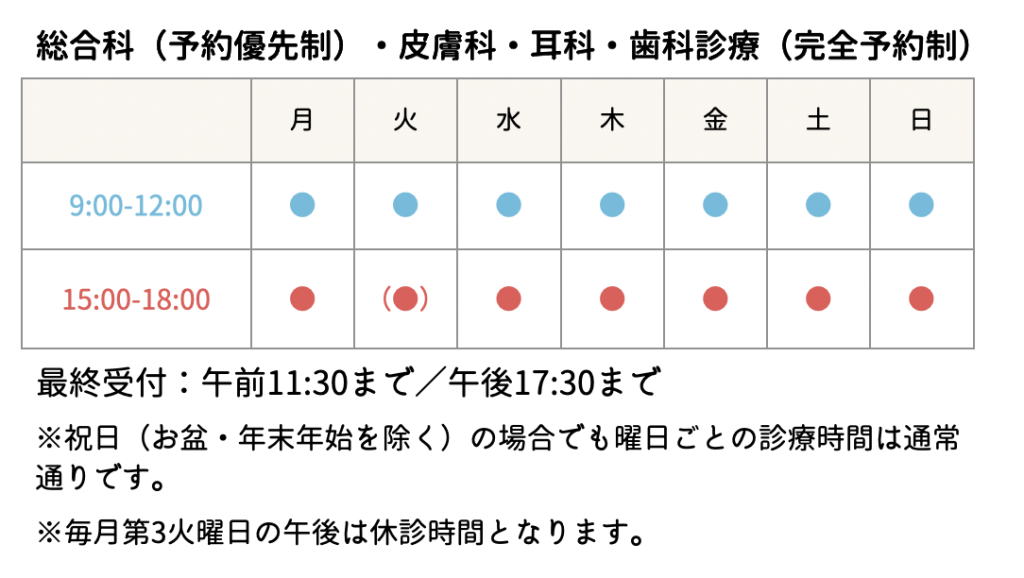

⏰ 診察時間

📞 電話番号

📱 WEB予約

💡 予約状況が確認でき、24時間いつでも受付可能なWEB予約がオススメです。