「うちの犬の歯、少ない気がする!」

「犬の口の中になかなか出てこない歯がある。」

と思ったことはありませんか?

それは埋伏歯かもしれません。

埋伏歯は簡単にいうと「歯茎からうまく出てくることができない歯」のことを指します。

そのまま放置すると問題が起こる可能性もあります。

今回はそんな埋伏歯について詳しく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、犬の歯の健康についての理解を深めていただければ幸いです。

| 📍 目次 ▼ 犬の埋伏歯とは ▼ 犬の埋伏歯の原因 ▼ 犬の埋伏歯の症状 ▼ 犬の埋伏歯の診断 ▼ 犬の埋伏歯の治療 ▼ 埋伏歯を治療した犬のその後 ▼ 犬の埋伏歯の注意点や予防方法 ▼ まとめ |

犬の埋伏歯とは

犬の埋伏歯とは、本来生えてくるはずの時期が過ぎても歯肉や顎骨の中に埋もれたまま生えてこない歯のことを指します。

人間でも「親知らず」と呼ばれる歯がありますよね。

「親知らず」は埋もれたまま出てこられない奥歯のことで、これも埋伏歯の1種です。

人間の「親知らず」と同様に、犬の埋伏歯も初期の段階では症状を示すことがほとんどありません。

しかし放っておくと問題が生じることがあるのでできるだけ早く抜歯する必要があります。

犬の埋伏歯の原因

犬の埋伏歯の原因には

- 歯が生えてくる向きの異常

- 歯の形や大きさの異常

- 歯の形成過程での障害

- 歯の生える場所のスペースの不足

- 歯肉の肥厚

- 嚢胞や腫瘍の発生

- 外傷

などがあります。

小型犬や短頭種は顎の大きさに対して歯が密集して生えるため埋伏歯の発症が多いといわれています。

犬の埋伏歯の症状

埋伏歯の初期段階では症状があまりないため、ほとんど気づくことはありません。

症状が進行するとみられる症状には

- 噛み合わせのずれ

- くしゃみや鼻水

- 歯肉炎による顔の腫れ

- 痛み

- 含歯性嚢胞

などがあります。

それぞれについて詳しく解説します。

噛み合わせのズレ

少し症状が進行すると顎の成長によって噛み合わせがずれることがあります。

くしゃみや鼻水

埋伏歯が鼻腔を圧迫したり、埋伏歯の歯根が鼻腔に突き抜けたりすると、くしゃみや鼻汁がみられることがあります。

歯肉炎による顔の腫れ

埋伏歯が原因で細菌感染を起こした場合には歯肉炎などを発症して顔の腫れを起こすこともあるでしょう。

痛み

埋伏歯が周囲の神経を圧迫して痛みが出ることもあります。

痛みが出ると噛むことを避けるようになり、食欲不振に陥るかもしれません。

含歯性嚢胞

埋伏歯の周りを取り囲むように嚢胞ができることがあり、これを含歯性嚢胞といいます。

含歯性嚢胞は周囲の歯の脱落の原因になったり、顎の骨に炎症を起こす可能性があるため治療が必要です。

犬の埋伏歯の診断

犬に埋伏歯の診断に有用なのはレントゲン検査です。

レントゲン検査をすることで外見にはわかりづらい歯肉の下の歯の様子を確認することができます。

レントゲンの画像から

- 歯の生える向きが異常ではないか

- 嚢胞があるかどうか

- 顎骨が溶けていないか

- 隣接する歯への影響はないか

などを評価して診断を行います。

犬の埋伏歯の治療

犬の埋伏歯には

- 抜歯

- 歯茎の手術

などがあります。

それぞれについて詳しく解説していきましょう。

抜歯

犬の埋伏歯では多くの場合で抜歯が適応されます。

埋伏歯は

- 周囲の骨を溶かす

- 隣接する歯に悪影響を与える

- 痛みを生じる

などの問題を起こす可能性が高いです。

まだ症状が出ていないとしても予防療法として抜歯を行うこともあります。

歯茎の手術

犬が若齢で歯がこれから生えてくる可能性が高い場合には、歯が正常に生えてきやすいようにする手術を行うこともあります。

歯肉を切開するか、一部を切除することで埋伏歯が通常通り生えてくることを促します。

ただし1歳を超えた成犬ではこの手術よりも抜歯が推奨されますね。

埋伏歯を治療した犬のその後

埋伏歯は治療を行えばほとんどの犬が無事に回復していつも通りの生活を送ることができます。

治療後数日は柔らかいご飯を与えますが、回復後は通常のドライフードでも構いません。

犬の埋伏歯の注意点や予防方法

犬の埋伏歯自体を予防することは難しいです。

しかし悪化する前に発見することは大切です。

日頃から歯磨きなどで愛犬の口の中をチェックする習慣をつくりましょう。

そうすることによって、ケアをしながら口の中の異常にいち早く気づいてあげることができます。

まとめ

いかがでしたか?

犬の埋伏歯は放っておくと嚢胞ができたり、炎症がおきたりしてしまうことがあります。

日頃から愛犬とのコミュニケーションの中で口を触って歯を見るという習慣が大切です。

当院は歯科診療に力を入れています。

愛犬の歯のことでお悩みがあればぜひ当院にご相談ください。

神奈川県藤沢市湘南台の動物病院

サーカス動物病院

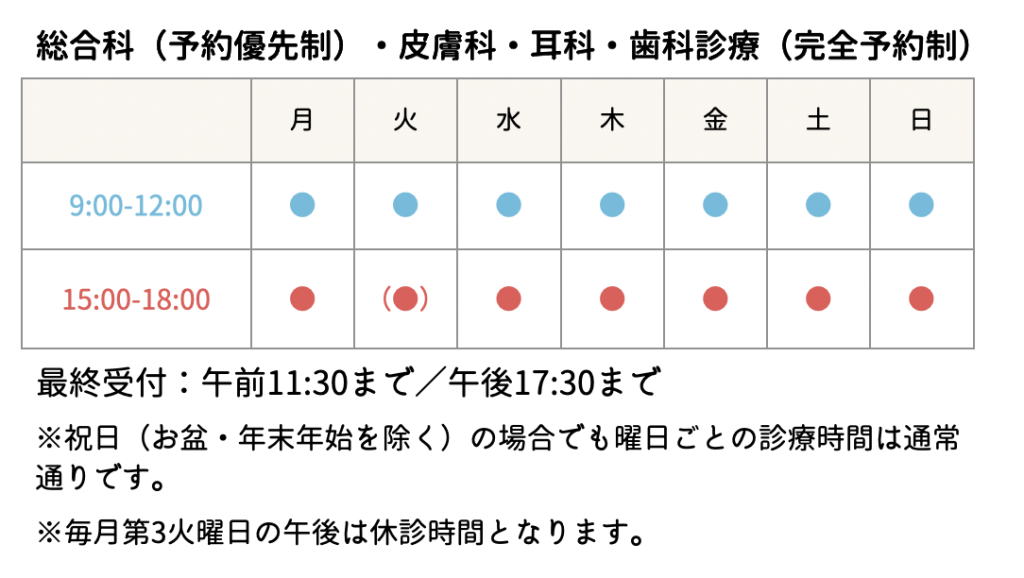

⏰ 診察時間

📞 電話番号

📱 WEB予約

💡 予約状況が確認でき、24時間いつでも受付可能なWEB予約がオススメです。